說到德國VW汽車代表作,相信不少人第一個會想到Beetle金龜車,在獨特的圓潤造型設計下,即便經過77年洗禮,且順著汽車科技的發展來到第三代車型(2011年底),其經典不敗的復古樣貌,依舊是VW車迷心中的精神象徵。而除了Beetle外,VW旗下也有一輛擁有超過65年歷史的車款,且豐富的各式車型不僅能讓這輛車在各國大街小巷橫行無阻,對地方經濟的發展更是實質上的幫助,而這輛車就是VW Transporter商旅車!

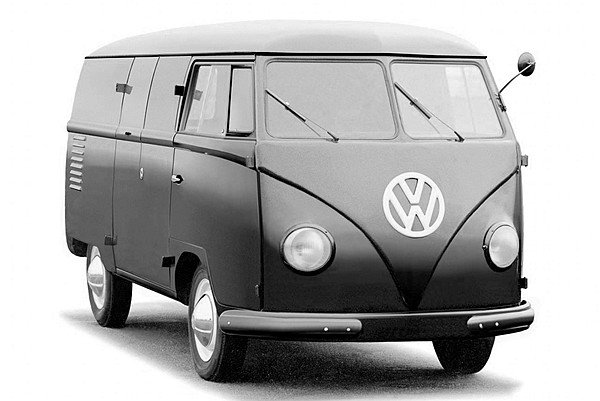

VW Transporter T1(1950-1967年)

VW Transporter發展的歷史,最早可以迴朔到1950年。當時VW汽車採用Type 1(Beetle最早車型代號)底盤基礎,發展出Type 2多人乘坐的廂式車款(1951年增加貨斗車型),而這也就是T1的前身,其車身尺碼只有4150×1660×1900mm、軸距2400mm的大小,並搭載馬力25hp、峰值扭力6.1kgm的1131c.c.水平對臥四缸氣冷引擎,最終發展到1965年時T1已升級到1493c.c.水平對臥四缸氣冷引擎,並具備馬力44hp、峰值扭力10.2kgm的水準。

VW Transporter T2(1967-1979年)

在相同的車體基礎架構下1967年第二代Transporter(T2)誕生,維持T1優越的機能與承載能力,T2仍具備廂式、貨斗、平板三種車體形式,且廂式車型的尺碼也增加到4420×1720×1960mm,軸距則依然維持在2400mm。動力方面前期T2搭載排氣量1584c.c.水平對臥四缸氣冷引擎,到了1970年時馬力輸出已達50hp、峰值扭力10.8kgm。一直到1975年時引擎技術逐漸進步發展,T1引擎的排氣量已經有1970 c.c.,且擁有馬力70hp、峰值扭力14.4kgm成績。

VW Transporter T3(1979-1992年)

車體架構大幅更新的第三代Transporter問世於1979年,不僅擁有4570×1844×1735mm,軸距2455mm相形T1、T2更大的車身尺碼,亦衍生出Multivan、Caravelle、California、Syncro Doppelkabine等各式不同需求的車型。問世初期T3仍搭載1548c.c.、1970c.c.氣冷引擎(50hp、70hp),直到1982年全新水平對臥四缸水冷1913c.c.問世後,馬力表現也提升到78hp,甚至1985年更有馬力112hp的2109c.c.新引擎規格。而Transporter車系首見的柴油引擎也在1984年出現,並有1588c.c.、1715c.c.兩種排氣量設定。

VW Transporter T4(1990-2003年)

曾導入台灣生產的T4則是在1990年問世,而第四代Transporter的現身不僅拋開T1、T2、T3長達34年的後置引擎、後輪驅動佈局,到了T4改為前置引擎、前輪驅動設定外,亦擴大市場用車需求提供標準、長軸兩種的軸距設定。使車身尺碼來到4707(5107)×1840×2440mm、軸距2920(3320)mm的表現。也由於引擎佈局的改變,T4引擎的選項也就豐富許多,順應當時乘用車的發展成熟,從最基本1.8L(L4)到2.8(V6)的汽油引擎可用外,柴油引擎則也具備1.9L-2.5L不等的排量設定,從四缸到六缸、馬力60hp到204hp,開啟VW Transporter全球暢銷之路。

VW Transporter T5(2003-2015年)

2002年10月亮相、2003年初量產的T5,為目前市場上能見度最高的Transporter車款,成熟的銷售策略讓T5延續T4的標準SWB、長軸LWB兩種設定,基本車型具備4892×1904×1970mm、軸距3000mm尺碼大小,長軸車型則擴展至5292×1904×1990mm、軸距3400mm。乘用車依然具備Kombi、Shuttle、Caravelle、Multivan外,因應各種用車需求,T5也擴展更多車型可選,如Transporter、Panel Van、Highroof、Panel Van、Pick-up等。動力方面T5問世初期除具備T4末期就導入的VR6動力,其他引擎則將排氣量漸漸調整到2.5L以下,到了2010年後縮減為2.0、2.0 TSI、2.0 TDI(BlueMotion)、2.0 BiTDI的動力陣容。

VW Transporter T6(2015年)

由於休旅風潮的興起以及歐盟排放法規新案實施,Transporter T6在2015年4月先行登場並排定在同年秋季開始販售。而被國外媒體視為「大規模改款等級」的T6,雖然車體架構大部分都延續了T5設計,且相同維持3000mm(SWB)、3400mm(LWB)的兩種軸距設定,不過最主要的動力心臟則全部更新,並統一採用2.0L排氣量規格,如渦輪柴油2.0 TDI、汽油渦輪2.0 TSI等,且依據車型不同提供84-204hp(2.0 TDI)、150-204(2.0 TSI)不同馬力輸出可選。當然,隨著各國碰撞法規越來越嚴苛,T6也新增許多主、被動防護科技,增加駕駛與乘客的行車安全。所以接下來的文章中,就要遠赴瑞典來試駕T6並逐一介紹改款重點、車內質感以及科技進化之處。

2015 HONDA先進科技之旅(17):Traffic Jam Assit,塞在車陣中不無聊

由於在HONDA的規劃中,要在2020年實現日本高速公路自動駕駛的夢想,因此特地針對安全科技HONDA SENSING增加「Traffic Jam Assit」的系統,如此一來整套HONDA SENSING就更為完善,且讓高速道路駕駛更形安全。

在HONDA的規劃下,車輛的安全系統除了SRS氣囊、G-CON車體、ABS等之外,尚有駕駛輔助安全系統,這算安全駕駛的一環,也就是利用微波和攝影機幫助取代駕駛人的反應和視野死角。舉例來說,前方行人偵測系統是利用位於水箱護罩內的感應器和攝影鏡頭,在偵測行人突然出現在斑馬線準備過馬路,車輛便會自動停煞;當然在電腦的判別上必須要有人的圖像。所以當偵測到行人或者路旁的物體時,系統便會啟動進行自動煞車或者轉動方向盤,但這僅是輔助性質,駕駛人還是必須聚精會神。此外,針對後方顯像部分,一般的視野角度約在120-140度左右,但HONDA以廣角鏡頭處理,幾乎可達到接近180度,若包含前方攝影鏡頭在內總計可達220-230度,若加上駕駛人兩側和前方的可視範圍,加總起來有效視野就達將近340-350度,等於駕駛人的死角非常少。如今在整合車道偏移、盲點偵測等變成HONDA SENSING後,現在更因開發自動駕駛而將之再次整合,並於2015年提出針對塞車慢速的Traffic Jam Assit輔助系統,期望能於2020年自動駕駛更完善。

這次所體驗的Traffic Jam Assit塞車輔助系統裝載於HONDA Legend上,可算是定速巡航的升級版,一般定速巡航需在時速40km/h以上方會啟動,不過Traffic Jam Assit只要按下按鍵便會待命,包含方向盤轉向、煞車制動、油門加速等通通都在管轄範圍內。同時這套系統利用雷達微波感應器和攝影鏡頭,偵測前車的行駛路線,以電腦運算出方向盤最佳角度和狀態,並可以跟隨前車在一定距離下行進,當然此時腳是完全離開油門踏板。

此外當偵測到前方有車輛插入時,煞車便會自行啟動並停整與前車的距離;倘若駕駛人雙手離開方向盤,這時也會以蜂鳴器警告駕駛人。嚴格來說系統反應還算快且相當聰明,但千萬別以為有了這套系統後就可分心,縱使塞車時就讓車輛自行跟著車陣走,不過一切仍以安全駕駛為優先,畢竟這僅是輔助用途。所以在2020年之後這套系統將會與HONDA SENSING整合,並設定為高速公路專屬,至於是否也會用於一般道路,關於這HONDA的工程師雖語帶保留,卻露出不排除的笑容。